一年之內,在南陽、鄭州、深圳、廣州的醫院多番輾轉之后,在第五次診斷時,4歲的軍軍才被確診為自閉癥。自1943年醫學界首次描述自閉癥之后,70多年來,全世界投入數十億美元仍沒有研究出確切的病因與發病機制。聯合國曾發布的數據顯示,自閉癥的發病率高達1/150,但這個數字還在增長。而中國目前被認為較為可靠的發病率數據是1/100。醫學界專家認為,如果等到這些孩子年齡大了之后,錯過最佳干預期,他們改善的空間會越來越小。但正如軍軍的父母一樣,“想要一確切的答案”并不容易。中山三院自閉癥診斷和干預專家鄒小兵說:“CT、磁共振、腦電圖、抽血化驗檢查等,沒有一種檢查可以確診自閉癥。”正因為如此,自閉癥與非自閉癥之間的界限,顯得更加模糊。在醫學還不能解答所有問題的當下,一些家庭卷入孩子自閉癥似是而非的旋渦中,為此,踏上痛苦的尋醫之路。

又一個孩子由家長領著帶進鄒小兵的診室。

鄒小兵從桌上拿起一塊積木,將身子前傾問桌對面的孩子:“亮亮,這是什么顏色?”除了鄒小兵自己坐的木椅,診室中央的桌子、凳子、跳跳馬都是“兒童專用”的尺寸,這使得瘦高、兩鬢已斑白的鄒小兵和其他大人,看起來像是小人國里的巨人。

6歲多的亮亮不僅不能很好地描述積木的顏色或回答自己的名字,連“媽媽”的發音也不清晰。在回應鄒小兵擊掌的邀請時,似乎也心不在焉。鄒小兵雙手叉腰、作嚴肅狀說,“爺爺的東西不能拿,我生氣了”,亮亮也只是哼哼地笑,依然我行我素。

按照鄒小兵的指示,亮亮的媽媽試著和兒子進行對話。“媽媽叫什么名字?”“你叫什么名字?”“你今年幾歲?”諸如此類的問題,她往往需一再重復,才能換來兒子若有若無的回應,更多時候,她得到的是答非所問,或“啊啊”之類的奇怪叫聲。

“他會不會喜歡問這是什么?”“會不會說‘媽媽下雨了’這樣的句子?”“會不會有一句話說很多遍?”“怕生人嗎?”“喜不喜歡玩開關、按鈕,反復開門關門?”……在鄒小兵向亮亮父母詢問病情、癥狀的時候,孩子也只是低頭兀自玩著積木。即使爸爸媽媽離開診室走出門,他也毫無察覺。

不到半個小時,鄒小兵便有了結論:中度自閉癥。亮亮的社交能力、智力,與同齡孩子有很大差距。

鄒小兵今年52歲,是中山三院(全稱中山大學附屬第三醫院)兒童發育行為中心的主任,他的自閉癥診斷和干預水平被公認為居國內前列。

自閉癥,或者說“自閉癥譜系障礙(Autism Spectrum Disorders,ASD)”,已被認為是目前世界范圍內影響兒童的最嚴重公共健康問題之一。美國最新的數據顯示,每68個孩子中,就有1個患有自閉癥。而中國在2006年全國殘疾人抽樣調查中發現,自閉癥在0~6歲精神殘疾兒童里的比重,超過三分之一。

自閉癥的診斷方式與傳統疾病不一樣。按在兒科工作近30年的鄒小兵的經驗,最重要的是家長的描述和醫生的觀察。他會與孩子互動,并結合一些診斷量表,判斷孩子是不是符合自閉癥的幾個診斷標準——社會交往障礙、言語和非言語交流的障礙、狹隘的興趣和刻板行為。

鄒小兵說:“自閉癥的孩子一個個都動作靈活,外觀俊俏,父母很難接受孩子是自閉癥,醫生如果不用很長時間,很容易從外觀下結論誤診。”如今典型自閉癥的確診診斷并不困難,但三歲以下的低齡兒童、不典型病例以及阿斯伯格綜合征患兒,即使是經驗豐富的專業人員,診斷也存在困難甚至爭議。

而診斷是否及時、準確,將直接關系到干預的介入,以及家長們最關心的預后的好或差。在醫學還不能解答所有問題的當下,一些家庭卷入孩子自閉癥似是而非的旋渦中,為此,踏上痛苦的尋醫之路。

模糊的界限

2010年出生的軍軍,在南陽、鄭州、深圳、廣州的醫院多番輾轉之后,才在第五次診斷的時候,由鄒小兵確診為自閉癥。

從軍軍19個月大的時候起,媽媽發現孩子有些不對勁。他不會說話,連爸爸媽媽都不會叫。拍照的時候,他怎么也不看鏡頭。其他孩子一學就會的“再見”,奶奶教了足足半年。即使是最親近的家人,軍軍也很少有眼神交流,對爸爸媽媽沒有依戀感,往往在街上走著走著轉身就會不見。情緒大的時候,他會咬奶奶的衣服,甚至用自己的頭撞墻,在游樂場更是一霸,見到誰就推。有一次軍軍媽試著叫兒子的名字,第十聲的時候,他才有反應。

2012年6月,軍軍媽在南陽的市醫院托熟人找了位被認為權威的醫生。這位醫生叫了一聲軍軍,孩子抬了一下頭,還給軍軍做了評估。最后醫生拿著一本書,比對著自閉癥的各種特征,說自閉癥的孩子不會看人,軍軍只是語言落后。河南省醫院的醫生看了之后也否定了軍軍媽自閉癥的猜測,建議做詳細的評估。

軍軍媽覺得評估沒有意義,在其他媽媽的建議下,2012年8月,她帶著孩子去了深圳婦幼保健院找兒童保健科的萬國斌博士,有不少孩子在這確診了自閉癥。有兩個護士陪著孩子玩,萬國斌觀察孩子的反應,看得很仔細。軍軍做了第二次評估,結果是29分,30分以上才算自閉癥。萬國斌的結論是“自閉癥譜系障礙”,但后面打了個問號。萬博為軍軍媽提供了一些干預建議,比如跟孩子說話要單字地說,兩個月后情況好轉的話,就可以把“帽子”摘掉。

那個問號令軍軍媽糾結,她想要更明確的答案。她又帶兒子去了廣東省婦幼保健院查微量元素,但結果只是稍缺鈣。她向那里專門看自閉癥的醫生咨詢,對方的回答又是評估。

軍軍媽在QQ群里認識的另一位家長楠楠媽,走南闖北之后也在鄒小兵那確診孩子是自閉癥譜系障礙里的阿斯伯格綜合征。

楠楠生于2004年2月,在他三歲多的時候,楠楠媽也察覺到了一點不對頭。除了與軍軍一樣與家人沒有眼神交流、不太懂得正確表達情緒,楠楠倒是在兩歲多就能說會道,但是在早教班,別的小孩都能好好坐著,他卻滿場跑。他從兩歲多就開始迷上各種電器,到哪都在看電路、電線,研究開關怎么布局,其他什么都注意不到。

2007年4月,楠楠的爸媽帶著孩子去了離當地最近的南京腦科醫院。進去前,楠楠媽特地提醒過孩子,醫生問什么必須回答,不說不帶他回家。那天楠楠表現很好,醫生問什么回答什么。半個小時不到,接診的女醫生定論“社交障礙”,不是自閉癥,并建議父母回家多帶帶。

楠楠媽不放心,主動提出做測試。她填了《自閉癥兒童評定量表》(Childhood Autism Rating Scale,簡稱CARS),有五六十道題,問題包括“孩子愛轉東西嗎?”、“會叫爸爸嗎”等,有“經常、很少、從不”可選。50分以上才算自閉癥,楠楠27分?,F在回想,楠楠媽覺得那時自己的回答可能太主觀了。

特殊的醫院

出于對診斷結果的困惑和不滿意,楠楠媽和軍軍媽都找到了廣州中山三院的鄒小兵。按家長的話來形容,當時鄒小兵已被國內自閉界視為國寶級人物,家長們送他一個外號—“鄒神”。圈里許多無法確診的媽媽都會被建議來這里。

鄒小兵與其他醫生不一樣。他不穿白大褂,他說這是為了更容易和孩子溝通、互動,觀察孩子的行為。

而他牽頭成立的兒童發育行為中心,也是個不像醫院的醫院。2012年,中心在位于廣州蘿崗的嶺南院區新建一棟專門的大樓,開設門診部和住院部。大樓內四周的墻上都用明亮的顏色刷著藍天白云、春夏秋冬、大樹城堡,樓內的方向標,也都是以腳印的形狀,畫在地上。不同的門上還有不同的卡通形象,鄒小兵診室的門上,是卡通片《貓和老鼠》里的小老鼠Jerry。一切裝修設計都是鄒小兵的主意,他要讓孩子在這里感到輕松快樂。

1999年, 中心成立三個月后,全國各地的家長帶著孩子絡繹不絕地趕來,甚至還有國外的。鄒小兵的門診預約已經排到了半年之后。時至今日,這個“特別”的中心,已接診病例超過3萬人,其中被確診為自閉癥的,超過兩萬。

典型的自閉癥一二十分鐘就確診,而不典型的可能要經過三次診斷才能確定。中山三院已經有一套標準的診斷程序。第一次跟家長面談、觀察,第二次才做一些評估量表和問卷,第三次家長再來復診,每次半個小時到一個小時時間。

鄒小兵說:“CT、磁共振、腦電圖、抽血化驗檢查等,除了用來排除一些容易跟自閉癥混淆的神經系統的其他疾病,沒有一種檢查可以確診自閉癥。”正因為如此,自閉癥與非自閉癥之間的界限,顯得更加模糊。

像楠楠和軍軍這樣輾轉不能確診甚至誤診的案例,在國內仍然普遍。鄒小兵曾多次在論文中強調:“醫生的親自詢問觀察和家長的描述是診斷的主要參考。不對孩子進行認真仔細的觀察而單純依靠量表,誤診率非常高,需要注意。”

中國使用的主要是美國版的量表,鄒小兵正在聯合另外兩位專家,醞釀《中國自閉癥診斷和篩查量表》,預計今年即可出臺。中國擬制自己的量表,將解決授權、價格高這些問題,并且更符合中國文化和中國的人群。

2008年5月,楠楠媽掛到了中山三院兒童發育行為中心主任鄒小兵的號。楠楠媽準備很充分,把楠楠的癥狀,分門別類地列成表,打印好給鄒小兵。

鄒小兵除了問家長問題,和楠楠互動,同時也在觀察。楠楠在診室里,一會翻翻這個,一會動動那個。他不停地踩垃圾桶的踏板,還要媽媽看。楠楠媽想要制止兒子不禮貌的行為,鄒小兵讓她不要干涉,他看孩子的表現。十幾分鐘后,鄒小兵就有了判斷。他對助手說:“這就是阿斯伯格綜合征典型的動作行為。”

楠楠媽的心一下就沉下去了。阿斯伯格綜合征也屬于自閉癥譜系障礙,在那兩年之前,中國已正式把自閉癥列入殘疾目錄中的精神殘疾。

4年后,2012年8月,軍軍媽也帶著兩歲的孩子進了楠楠媽去過的診室。那時候找鄒小兵的家長越來越多,已經很難掛上號。

一進診室,孩子直奔那里的玩具。按鄒小兵的指示,軍軍媽叫了孩子三聲,軍軍只是輕描淡寫地看了她一眼,手上還在玩積木。媽媽和奶奶假裝往門外走要離開,孩子還是一點反應都沒有。

鄒小兵很直白地告訴軍軍媽,不用懷疑了,就是自閉癥。在四處輾轉診斷的過程里,其實軍軍媽心里已經有一個隱隱約約的答案,只是還存著一絲僥幸。全國最權威的醫生斬釘截鐵的結論擺在眼前,知道了兒子的問題所在,她心里長期懸著的石頭反而落下了。“我就想要一個答案,不想糊里糊涂的,不想不知道孩子是什么原因。另外也需要家里人的配合,確診不了的話,爺爺奶奶都不覺得是自閉癥。”

早發現,早干預

面對走進診室的家長,鄒小兵往往會問一句:“你今天來這里,需要我做什么?”這些焦急的家長想了解的,都離不開這4個問題:我的孩子是不是自閉癥?要怎么治療干預?我的孩子能治愈嗎?為什么會得自閉癥?

這其實涉及了自1943年首次描述自閉癥,這70多年來,各界都在爭議、探索的診斷標準、干預措施、預后情況,以及至今全世界投入數十億美元仍沒有準確答案的病因與發病機制。

其中自閉癥能否“痊愈”,研究界仍有爭議。但鄒小兵可以確定的是,通過及時、科學的診斷、干預,癥狀可以得到改善,甚至有少數病例復原情況理想,摘掉自閉癥的“帽子”。年齡大了之后,錯過最佳干預期,改善的空間會越來越小。

目前中國診斷自閉癥的標準,多參考國際和美國的版本。在世界范圍內,在很長一段時間里,只有重度、典型的才被認為是自閉癥。

1981年,英國精神病學家兼自閉癥患者母親洛娜·溫(Lorna Wing)將自閉癥與阿斯伯格綜合征歸入同一譜系,提出了“自閉癥譜系障礙”的概念,認為凡具備“在社會性互動、人際交流方面有欠缺,并在行為與興趣上有著固著性與反復性”這三個特征的均定義為自閉癥。這個概念的提出改變了世界今天對自閉癥的認識。

鄒小兵說:“去年5月,美國《精神疾病診斷與統計手冊》第5版正式定下這個名稱,把以前各種叫法統一歸類為自閉癥譜系障礙?,F在說的自閉癥,其實都是指譜系障礙。”新的診斷標準還將自閉癥分為了輕、中、重度。

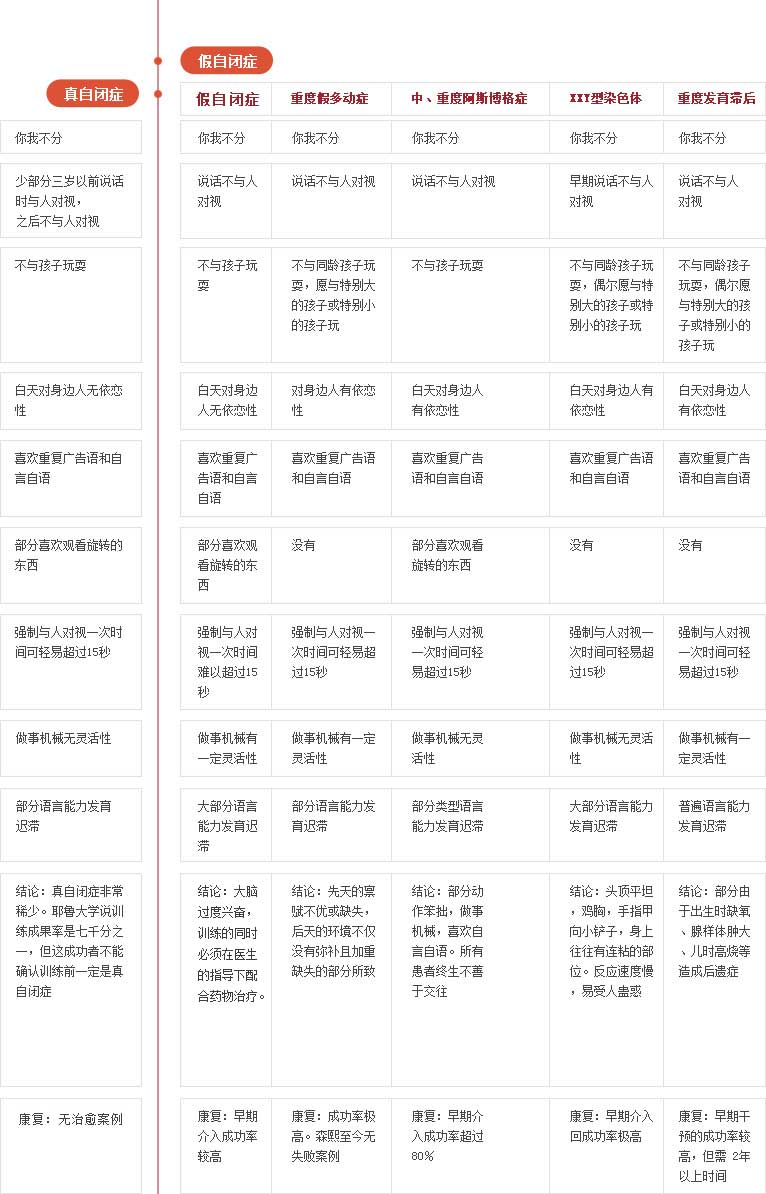

鄒小兵解釋,像軍軍、楠楠這樣很多過去被診斷為精神發育遲滯、發育遲緩、語言發育障礙、注意缺陷多動障礙或其他診斷的孩子,現今被明確診斷為自閉癥譜系障礙。

確診為自閉癥近兩年之后,軍軍媽現在最常說的一句話,就是“家長自己要客觀”。她與家人已經不像以前那樣巴不得天上掉一個東西下來,砸到兒子腦袋上,或有什么藥一吃,兒子忽然就好了。她辭了工作當全職媽媽,一點點有意識地陪軍軍玩,吸引軍軍的注意力,與他互動,培養他的自理能力……為兒子一天天的進步而高興。

“這就是確診的重要性。”軍軍媽說。

今年4月15日,軍軍媽帶兒子去湖邊玩。軍軍已經表現出有危險意識了,會提醒媽媽靠邊走。軍軍媽開始感覺到一個母親的欣慰:“孩子會關心人了,是在往身邊走,不像以前那樣隔得很遠。”

楠楠媽也已經很明白鄒小兵常常跟家長們強調的一點:正常孩子成長過程中自然領悟的東西,都要家長們一點點地引導、灌輸。盡管比起學校里那些已經在看偶像劇《來自星星的你》的同學,上了四年級的楠楠在心智上仍顯得“幼稚”,但他一點一滴的成長都讓楠楠媽覺得彌足珍貴。

尤其令楠楠媽感動的是,她過生日或“三八節”的時候,還能收到兒子的短信或小卡片,上面用稚氣但認真的筆跡寫著“媽媽我愛你”。

軍軍媽和楠楠媽所在的“深圳(自閉癥)家長成長俱樂部”QQ群,發起人小米媽媽的女兒,在一歲多的時候,也被鄒小兵和臺北教育大學特殊教學系副教授楊宗仁診斷為自閉癥譜系障礙。不過從第三個月開始,小米已經有很大進步,并在9個月后由鄒小兵摘去自閉癥的“帽子”,這得益于小米媽媽及時聽取鄒小兵和楊宗仁的建議,進行了及時、大力度、科學的干預。

小米媽媽說:“了解越多,‘是’和‘不是’沒有絕對的界限,中間會有灰色地帶,我女兒小時候就是灰色地帶的孩子。我女兒基礎比較好,但我不敢想象,如果按照我剛開始不理不問的方式來帶她,她肯定要比同齡孩子落后很多。”

各界對早期發現自閉癥譜系障礙的重要性已經有共識。美國兒科學會已經發布早期篩查指南,要求初級兒童保健醫生于九月齡對于全部嬰兒進行自閉癥篩查。

“始于2 歲以內的早期干預已經證明可以顯著改善ASD 的預后,而如果這一發現可以再提前1 年,此時嬰兒的問題行為尚不突出,同時又是嬰兒神經系統可塑性的最佳時期,干預的療效是可以預期的。”鄒小兵說,“問題是可能存在誤診。對于在1 歲左右存在可疑危險因素的兒童都應該給予干預,不必追求一個精確的診斷。”

不過關于自閉癥,目前尚有那么多面紗等待揭開,這讓鄒小兵依然覺得焦慮:“這個專業給了我們布下了沒完沒了的需要進補的功課,只有多看書,博聞強記,才能去面對那些腦子里有著自己獨特世界的孩子。”

- 發表跟帖

- 相關文章

- 熱門文章

家長一點通:

家長一點通: