摘要 以積極行為支持理念為指導,干預人員要對自閉癥兒童的攻擊行為進行功能評估。研究發現,自閉癥兒童攻擊行為產生的主要功能特點是正強化、負強化及感覺調整或感覺刺激。文章基于自閉癥兒童攻擊行為的功能評估,梳理與總結了如下干預策略:事前控制,防范于未然;社會消退,阻斷強化來源;區分強化,培養合適替代行為;常規塑造,建立有效溝通技能。

關鍵詞 自閉癥兒童 攻擊行為 積極行為支持 功能評估 干預策略

1、引言

自閉癥兒童是指起病于嬰幼兒期,具有廣泛性發展障礙的兒童,其主要表現為社會交往障礙、溝通模式異常、行為及活動內容的局限與刻板等。近年來,關于自閉癥兒童問題行為或挑戰性行為(challenging behavior)的研究引發諸多的關注,其常見的行為問題有:刻板、自傷和攻擊行為等。這些行為問題的存在對自閉癥兒童的安全構成了一定的威脅,同時妨礙兒童正常

的學習、人際交往以及日常生活參與,對其社會化發展也有極為不利的影響[1]。1997年的《美國障礙者教育法》(Individuals withDisabilities EducationAct, IDEA)修訂案明確規定要對特殊兒童進行功能性行為評估(Functional Behavioral Assessment,FBA),強調功能評估在行為干預中的作用[2]。國外的許多研究也證實,基于功能評估的干預策略能夠有效地減少挑戰性行為,促進兒童行為問題的改善[3- 4]。而國內的相關研究多局限于個案層面的探討[5- 7],系統研究亟待深入。因此,本研究從臨床實踐的需求出發,以攻擊行為作為切入點,結合積極行為支持理念(Positive BehaviorSupport, PBS)行為功能評估技術,系統總結自閉癥兒童攻擊行為的表現形式并重點介紹其功能評估的目的、具體步驟和特點,探討攻擊行為的教育對策,以期能為家長、教師及臨床人員在自閉癥兒童行為干預方面提供借鑒。

2、攻擊行為的界定及表現形式

美國學者Baron和Richardson以“違背他人意愿”為界定標準,提出攻擊是以傷害某個想逃避此種傷害的個體為目的的任何形式的行為[8]?,F一般認為攻擊行為是指違反社會行為規范,給他人構成傷害或損害的問題行為[9]。常見的攻擊行為有:打人、罵人、破壞他人物品等。結合自閉癥兒童行為問題的臨床特征,參考相關文獻的描述[10- 13],我們認為自閉癥兒童攻擊行為的表現可以分成以下幾大類型:(1)身體攻擊(physical aggression),主要指一些不合適的身體接觸行為。如:打人、咬人、抓人、推搡捏擰、拳打腳踢、向他人吐口水、用頭頂撞及拉扯他人頭發等。(2)言語攻擊(verbalaggression),如:叫罵、譏諷奚落他人(profanity)、口頭威脅、挑釁抨擊及取笑同伴(lashes)等。(3)恃強凌弱及破壞行為(bullying and destruction),如:故意破壞他人物品,搶奪他人玩具,扔砸東西,撞擊課桌或門窗等。此外,廣義上的攻擊行為還包括消極抵制和敵意反抗行為(resistive and noncompliant),該為指兒童對待他人的情緒暴躁,無端憤怒及厭惡反抗等。有研究者利用適應行為量表中關于攻擊行為項目的問卷調查發現:在自閉癥兒童樣本中以“攻擊他人為目的”的行為占43%,以“破壞物體為目的”的行為占34%,“無端憤怒及敵意行為”占47%,而與此相對應的智障兒童樣本中,上述三類攻擊行為的發生率分別是5%,4%和3%,可見,自閉癥兒童攻擊行為的發生基礎上,積極行為支持與以往干預策略的不同之處主要還表現于:首先,強調以兒童生活質量提高作為行為干預的目標,而非其他。其次,強調行為干預的生態效度,而避免局限于狹小實驗室范圍內的行為介入。最后,積極行為支持強調多種方法的綜合應用,而避免單一行為干預方法的局限性。因此,以積極行為支持理念為指導,結合上述行為功能評估及已有研究成果,自閉癥兒童攻擊行為的干預可以考慮以下策略。

3 攻擊行為的功能評估

3.1 功能評估的目的

功能評估是一種收集與問題行為有關數據的方法,并在此基礎上分析問題行為產生的可能原因,從而為后期制定干預策略提供參考[17],其基本觀點認為:個體一切行為背后都有相應的意義和目的,即所謂行為功能。自閉癥兒童的問題行為不會無緣無故地發生與持續,系統的行為干預首先要挖掘行為背后的具體原因和特定涵義,而不是盲目地制止或消除。臨床人員要嘗試理解并接受兒童的一切行為,弄清兒童行為所要表達的需求及受環境中哪些因素的影響,然后才能探討后續的行為干預策略或適當行為的養成方法。

3.2 功能評估的具體方法

在功能評估的實施過程中,研究者極為重視行為與環境之間的關系,強調不僅要明確問題行為的表現,更要充分且完整地獲取該行為的特征信息以及相關人員對此行為的反饋資料,系統的功能評估包括如下方法。

第一,通過訪談法,明確問題行為。臨床人員要與自閉癥兒童的家長、教師及其他人員進行全面的情況了解(如果條件允許也應包括兒童本人),明確問題行為的具體表現及加以干預矯正的緊迫性要求[18- 19]。在該環節中,評估人員要通過訪談清楚三個問題:(1)對于自閉癥兒童攻擊行為具體表現的操作性界定;(2)家長、教師或自閉癥兒童本人對于攻擊行為的具體看法或感受;(3)自閉癥兒童喜歡或討厭的活動或物品,以為之后的功能分析或干預強化物的選擇做準備[20]。

第二,現場觀察法,收集攻擊行為的具體信息。通過深入自閉癥兒童生活的情境(學校、家庭及社區)收集與攻擊行為有關的完整信息,重點關注攻擊行為發生的環境因素。如:前奏事件(Antecedent)、行為表現Behavior)和行為結果(Consequence)。在實際操作過程當中,臨床人員可參考“ABC行為觀察表[21]”,在前奏事件前增加行為取樣的時間(如以小時為單位),在行為結果后增加備注分析(行為可能原因或其它事項),觀察取樣清單參見表1?,F場觀察的目的是為后續的系統功能分析而提供自閉癥兒童攻擊行為表現的直觀認知素材和整體理論框架。

表1 ABC行為觀察簡表(某自閉癥兒童實例片斷)

時間范圍前奏事件(A)行為表現(B)行為結果(C)備注

10:05- 11:05區角閱讀,想看甲兒童圖書,被拒絕向甲兒童身上吐口水甲兒童大哭,老師介入并批評想要圖書 獲得關注

12:45- 13:45午休時間,其他兒童都在安靜睡覺用腳踢旁邊乙兒童,并將其被子拉扯掉生活老師將其帶離午睡房逃避午睡任務

第三,量表評估法,確認行為功能。量表評估要進一步明確環境中究竟哪些因素直接維持兒童問題行為的存在,臨床人員可利用專門量表來評估兒童的行為功能。常用的量表有兩個:(1)動機評估量表(MotivationAssessmentScale, MAS[22]),該量表是應用行為分析最為重要的評估工具之一,它包括16個行為項目,涵蓋四個行為功能:感官刺激、逃避、引人注意和獲得物品。家長或教師根據行為項目描述的符合度對兒童的實際表現進行打分。如:“即使周圍沒有人,他 她也會出現這個行為(感官刺激)。”(2)行為功能問題量表(Questions about Behavior Function Scale, QABF[23]),該量表評估特定目標行為的維持因素,包括25個項目,將兒童的行為問題歸類為五大功能:注意、逃避、獲得物品、非社會性及生理感受。美國學者Paclawskyj等人的研究得出該量表的重測信度在0.795到0.990之間,而各個分量表的α系數在0.900到0.928之間[24]。建立在對上述行為量表數據采集的基礎上,干預人員就可以對自閉癥兒童攻擊行為的功能特點進行準高功能自閉癥兒童,教師要重視對其合適言語表達能力的訓練和強化。如:某自閉癥兒童用頭撞擊家長來抗議自己喜歡的卡通節目被調頻或被關掉,此時,家長可通過明確的話語“你要繼續看電視,對嗎?”當得到其確認的回應時,家長要繼續引導和強化其用“我想要看卡通電視”這樣的話來取代“撞頭”的表達方式。不過,由于面對許多自閉癥兒童還不具有清晰發音和完整表達語句的能力,干預人員或家長可充分利用兒童簡單的字詞發音、手勢語或一般的肢體動作來代替攻擊行為的表達方式。當然,如果條件允許的話,圖片溝通系統也是一個很好的干預媒介。

3.3 攻擊行為的功能特點

理解行為的功能特點,是積極行為支持與以往干預方法最為重要的變化之一,也是選擇與制定干預策略的核心前提。不同的研究者會從不同的角度來理解行為功能,如上面兩個量表對于兒童行為功能特點劃分就所有區別。攻擊行為的功能特點分類,比較有代表性的還有兩種:第一種分類強調攻擊行為具有三大功能[25]。(1)社會溝通。認為攻擊行為是一種社會交往信號,可能代表兒童不愿意從事某種活動,想離開某人獨處,引起別人注意或獲得喜愛物品。(2)自我調節。認為攻擊行為是兒童一種自動化的調節,可能代表兒童對環境中的過度刺激或生理興奮的調適。(3)娛樂游戲,認為攻擊行為可能代表兒童自我娛樂或是玩耍的一種形式。第二種分類從行為和環境之間的關系來解釋兒童的問題行為目的[26],同樣認為攻擊行為具有三大功能。(1)社會正強化的功能。認為自閉癥兒童以攻擊行為來達到活動參與、物品獲得和吸引關注的目的。(2)社會負強化的功能。認為自閉癥兒童以攻擊行為來達到逃避不喜歡的學習、活動及與人交往的目的。(3)自動強化的功能。認為自閉癥兒童以攻擊行為來獲得感覺信息的輸入,從而獲得生理上的舒適感。聯系臨床工作中的觀察,我們認為可以將自閉癥兒童的攻擊行為總結成三大功能特點:正強化、負強化、感覺調整或感覺刺激。

第一,正強化的功能特點。對應上述分類中所提到的引人注意、獲得物品、社會溝通、娛樂游戲及社會正強化。問題行為往往比恰當行為更能夠獲得積極的結果反饋,如游戲活動的參與、喜愛物品的獲得、老師同伴的關注及家長的注意等。如果自閉癥兒童的攻擊行為能讓其實現上述目的,那就可以認定其攻擊行為具有正強化的功能。在課堂當中,自閉癥兒童的很多攻擊行為都具有這個功能特點。如:上課過程中長時間不被教師關注的自閉癥兒童可能會出現一些搶奪同伴文具、抓扯同伴頭發等行為,教師當場制止就有可能成為該兒童攻擊行為持續存在的強化因素。

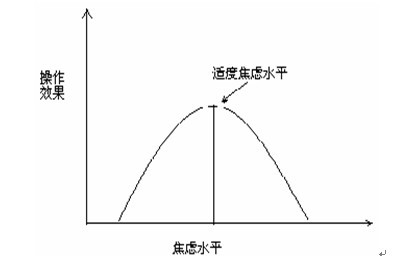

第二,負強化的功能特點。對應上述分類中所提到的逃避、社會溝通及社會負強化。自閉癥兒童攻擊行為的出現如果是為了逃避特定個體、學業任務、訓練項目或其它活動,以達到獲得獨處、緩解焦慮和逃避挫敗后果,此時攻擊行為即實現其負強化的功能目的。例如:某自閉癥兒童不喜歡語言訓練課,在語言訓練過程中出現扭捏老師手臂的行為,此時,教師停下訓練環節去中止兒童的攻擊行為,無意中強化兒童習得在厭惡刺激中以“扭捏他人”作為逃避語訓的重要手段。Smith等人的研究也證實,隨著教師對于學習任務要求的呈現與提高,兒童的攻擊行為及其它問題行為發生的頻率均較高[27]。

第三,感覺調整或感覺刺激的功能特點。對應上述分類中的生理感受、感官刺激、自我調節及自動強化。每個人都有調整自己興奮水平的傾向,以求得生理上的愉悅及舒適感。若環境中刺激不足或刺激過度或兒童本身存在生理上的疼痛等感覺時,自閉癥兒童也會通過攻擊行為來加以調整。在特殊教育學校,個別自閉癥兒童喜歡拍打他人的手臂或臉部,通過多次觀察,我們會發現,自閉癥兒童這樣的攻擊行為并非出于對同伴或老師的敵意,而是因為他對于拍打他人而產生“啪啪”的聲音有著特殊的偏好,所以,此時的攻擊行為能給自閉癥兒童帶來舒適的聽覺刺激反饋。Reese等人的研究也認為感覺刺激輸入在誘發自閉癥兒童的破壞等攻擊行為的過程中扮演著越來越重要的角色,但是,目前針對此問題的感覺統合訓練或視聽統合訓練等研究中沒有顯著性的成效報道[28]。同樣,臨床觀察也發現,自閉癥兒童在生病期間,攻擊行為發生的頻率會有上升的可能性。自閉癥兒童的攻擊行為盡管在其他人看來是不恰當的行為,但對于兒童本人來講,這些問題行為卻是為了滿足某種需求的有效途徑和成功策略,具有特定的行為功能。同時,由于自閉癥兒童的個體差異巨大,其攻擊行為功能特點及典型性表現也存在較大的差異。

因此,行為功能評估要因人而異,根據行為的具體表現 綜合考慮多方因素。

4 攻擊行為的干預策略

以功能評估為基礎的“積極行為支持”能夠為臨床人員在自閉癥兒童早期干預工作開展過程當中提供較為全面的參考建議,它主要是采用教育的方法來對個體的生活環境進行系統重構,從而達到增進積極行為技能發展的目的,其干預理念與觀點已得到專業工作者的廣泛認同。Dunlap及其團隊于2008年將積極行為支持的主要觀點總結如下:(1)干預目標的制定要促進兒童生活質量的提高并體現出其畢生發展的視角(life- span perspective);(2)在干預策略實施之前首先要對兒童的周邊環境進行精確的評估,盡可能對有些行為問題進行事先預防;(3)干預策略的選擇要以客觀數據為基礎,同時,在干預工作的開展過程中要重視生態效度的維持,并提倡團隊協作[29]。我們可以發現,除了干預策略的選擇要建立在對問題行為進行功能評估的率顯著高于智障兒童[14]。美國俄亥俄州立大學最新的研究成果也得出:男性自閉癥兒童攻擊行為的發生

率(79.7%)顯著地高于智障兒童組(51.4%),而且攻擊行為在不同類型的自閉癥兒童身上也有不同的表現。其中,高功能自閉癥兒童在言語攻擊項目中的得分為7.6分,顯著地高于典型自閉癥兒童組得分的1.7分。但是,不同性別和年齡組的自閉癥兒童在攻擊行為各項目組的得分沒有顯著性差異[15]。臺灣地區學者張正芬的研究認為,攻擊行為在自閉癥兒童的問中的出現率、頻率和強度都最低,但此類問題行為一旦出現,通常比較嚴重。其調查研究發現,在教師最期待兒童改善的十大類問題行為選擇排序中,攻擊行為占據三項:排名第一位的是“推、抓或捏人”行為,有44.05%的教師希望能優先對此行為加以改善;排名第三位的是“未經允許動用他人物品”行為,有34.58%的教師希望能優先對此行為加以改善;排名第八位的是“粗話罵人”行為,27.8%的教師希望能優先對此行為加以改善[16]??梢?攻擊行為也是長期困擾自閉癥兒童發展的主要障礙之一,對此類行為的良好預后是特殊教育臨床工作的迫切任務。

4.1 事前控制,防范于未然

不論是從自閉癥兒童提高生活質量和畢生發展角度來講,還是從行為干預的成本與效率角度來看,攻擊行為不出現或者盡量少出現才是上佳的策略結果。功能評估更是認為問題行為與當前情境因素直接相關,

系統控制環境因素可以避免或減少挑戰性行為。因此,事前控制,關注情境因素的變化和調整就顯得極為重要。家長或臨床干預人員要及時觀察自閉癥兒童攻擊行為發生之前周圍環境的改變,隨時留意行為的征兆或苗頭,事先預防攻擊行為的出現,而非等行為真正發生之后再加以善后處理。該策略的要點之一是確保所處環境的安全性??紤]到自閉癥兒童對于環境統一性的執著,所以不要頻繁或隨意改變兒童生活的情境。當發現兒童存在嚴重的攻擊行為時,干預人員或監護人員最好將兒童所能接觸到的危險物品移開或妥善保管,以避免兒童使用以對他人構成傷害。二是確保教育活動任務的合理性,當自閉癥兒童不斷以攻擊行為來逃避訓練任務、學業參與等情況時,干預人員要重新評估兒童的能力狀況,及時對課程和相應的教育任務進行合理調整低目標、改變計劃或分解任務),以適應兒童的實際要求,增加其成功的體驗。此外,因為部分攻擊行為具有感覺刺激調整的功能特點,所以保持兒童周圍物理環境的舒適性也非常關鍵。如:避免環境過分吵雜或異常沉悶;防止室內溫度過高或過低,減少環境中個體的沖突與糾紛等。

4.2 社會消退,阻斷強化來源

當功能評估顯示自閉癥兒童的攻擊行為具有正強化功能特點時,尤其是為了獲得他人注意或得到想要物品的時候,干預人員可以采用社會消退法來阻止兒童行為所帶來的正強化后果,從而去除攻擊行為的正

強化物。具體操作程序上,干預人可以故意忽視兒童的行為表現,不給予任何言語及非言語上的回應,或以任何形式的注意去關注兒童所表達的要求,讓兒童逐步意識到攻擊行為不會獲得自己所想要的結果。使用該策略時,有兩個非常重要的前提,第一個即是:攻擊行為具有正強化的功能特點。Kodak等人認為要使社會消退法達到最好的效果,干預人員要對兒童的行為功能進行清晰的界定,要明確兒童的攻擊行為究竟具有哪種形式的正強化功能(獲得注視、身體接觸還是言語交流)[30]。第二個前提:攻擊行為對于他人或兒童本人沒有實質性的傷害,是暫時可以容忍的行為。如果自閉癥兒童的攻擊行為極為強烈,傷害性非常明顯時,家長或教師應該及時制止,避免導致進一步的嚴重后果。此外,根據攻擊行為的負強化功能特點,消退法要根據情況進行靈活調整。當兒童以攻擊同伴來逃避小組活動任務時,教師可以嘗試改變指導語或行為阻斷(blocking)的方式來轉移兒童的強化來源,但不能使用隔離和忽視的方法。

4.3 區分強化,培養合適替代行為

區分兒童的行為表現,好的行為給予強化,不好的行為不予強化。在進行“區分強化”策略執行之前,需要明確功能評估第一步驟中關于自閉癥兒童的強化物(喜歡的物品或活動)。Kern等人在2008年對“區分強化”策略進行了系統回顧和分類[31]。目前,較常用的區分強化方式有三種。第一種是區分強化非對象行為(differential reinforcement of other behavior),即:只要自閉癥兒童在一定的時間沒有表現預先界定的攻擊行為

時,就可以得到強化物。第二種是區分強化不兼容行為(differential reinforcement of alternative behavior),即:對與自閉癥兒童攻擊行為不相容的行為進行強化,該策略是基于在特定的時間范圍內兒童只能從事單一特定行為的理論假設。如:某一自閉癥兒童會用手去抓個訓老師或同伴的臉,如果在孩子用手去做其他合適活動的行為(搭積木、拼圖及畫畫)時進行強化,那該自閉癥兒童的攻擊行為可能會得到一定的控制。第三種是區分強化低頻率行為(differential reinforcement of low ratebehavior),對于危害性較小的攻擊行為,但在短時間內無法徹底消除的情況下,干預人員可以選用此策略控制自閉癥兒童攻擊行為發生的次數、頻率及場所。積極行為支持認為,兒童如果能夠用合適的方式來滿足其要求,那么相應的包括攻擊行為在內的挑戰性行為必然都會減少。因此,干預人員在區分強化策略的使用過程中,要積極引導自閉癥兒童使用合適的

行為表現來達到與攻擊行為相同的功能目的。

4.4 常規塑造,建立有效溝通技能

攻擊行為是個體需求表達的一種方式,所有干預策略都有一個共同目的:為了培養兒童良好的行為習慣或常規。因此,建立有效的溝通技能在自閉癥兒童攻擊行為的干預過程中必須給予高度重視。社會交往困難和溝通模式異常是自閉癥兒童的兩大核心障礙,所以,帶有“語言”獲得為目的的功能溝通訓練法(Func-tional Communication Training,FCT)得到諸多臨床工作者的推崇。在實踐過程中,干預人員要根據兒童本身的特點,進行相應的溝通技能訓練。以上方法的開展是由主觀到客觀、由非結構化到逐漸系統化分析的過程,相比于第一種方法,后面兩種方法更容易得到明確且有效的行為資料,但是其存在的不足是過于繁瑣與復雜,需要專業人員的全程指導,這也在一定程度上限制了家庭或家長評估過程中的生態效度。

總之,所有的行為問題都不是短期內造成的,攻擊行為更是如此,要達到良好的預后效果,干預人員和家長在通力合作的基礎上要做好長期的思想準備,關注兒童的實際感受和生活技能的提高,充分意識到“法無定法”,沒有哪一種干預策略對所有的自閉癥兒童都適用,關鍵是要合理分析,靈活調整并且付諸持之以恒的努力。

- 發表跟帖

- 相關文章

- 熱門文章

家長一點通:

家長一點通: